今回は、競売の落札者を知りたいというあなたに落札者を調べる方法を3つお伝えしていきます。時々、相談される内容なので、誰でも簡単に調べる方法のみお伝えします。

また、不動産投資家がなぜ競売の落札者を調べる必要があるのか。その理由についても解説していますので、競売に参加する投資家のあなたはご覧ください。

開札結果はネットで見れる

そもそも、競売結果というのは開札日に裁判所に行かなくても、知ることができます。裁判所が運営している競売サイト「BIT」に売却結果が掲載されているからです。

「BIT」で、具体的にどんな形で掲載されるかというとこんな形になっています。

黒塗りで塗っているところが地番になりますが、落札価格がいくらになるのか。落札者が個人なのか法人なのか。

入札件数がどれだけあったのか、などがBITを見ればすぐにわかります。ただし、落札者がどこの誰かは「bit」では知ることができません。

落札者を調べる3つの方法

ここからは、競売物件の落札者を調べる方法をお伝えしてきます。主に落札者を調べる方法は、3つあります。落札者が知りたいあなたは、どれかを実践してください。

開札に行く

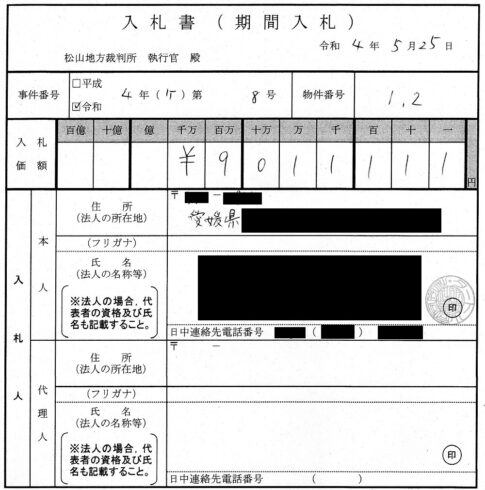

1つ目は、当たり前のことですが開札に行くという方法です。競売は必ず開札日が設定されていて、それが公示されています。

そのため、開札日に裁判所に行けば、どこの誰が落札をしたのか聞くことができます。開札では、入札数、最高価買受申出額、最高価買受申出人などがアナウンスされます。

開札は、主に入札に参加している人が集まっていますが、入札していない業者などもいます。そのため、個人で落札をしたような場合には、落札後すぐにリフォーム業者が営業にやってきたりします。

競売を落札したことがある人は経験したことがあると思います。競売で落札をしたらいろんなところから営業がやってきます。

リフォーム会社は、その典型で、落札した家をリフォームするだろうと思って、営業してくるわけです。

リフォーム業者が何を元に営業をかけているのかというと、次にお伝えする売却許可決定を元に営業にやってきます。開札だけでは、落札者の住所がわからないためです。

売却許可決定を見る

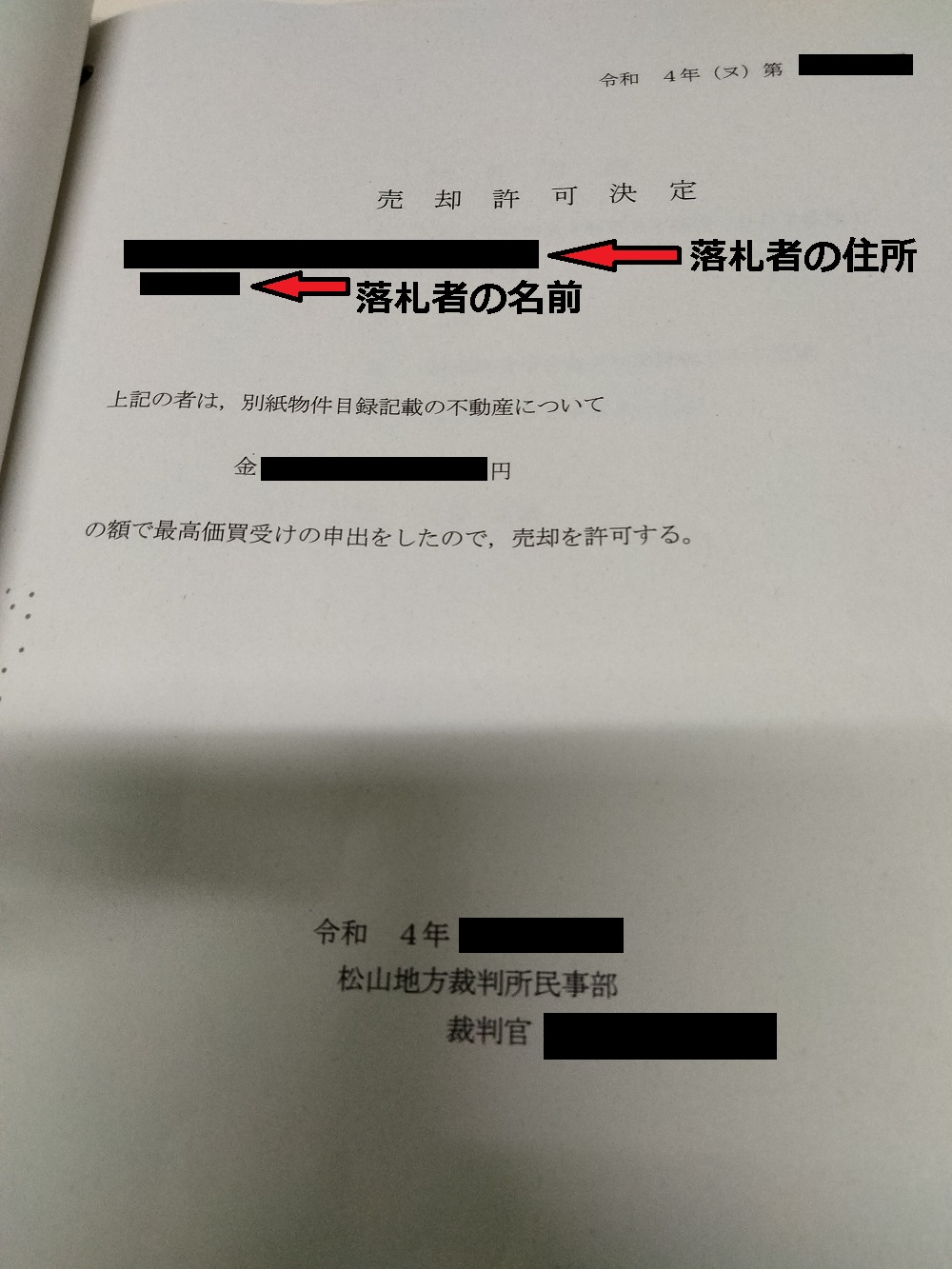

2つ目の落札者を調べる方法は、裁判所で公開されている売却許可決定通知を見ることです。売却許可決定には、誰が落札しているのか。いくらで落札したのか掲載されています。

私の地域では、裁判所の競売を受付する外の廊下に、誰でも見れるよう売却許可決定通知が置かれてあります。写真で見るとこんな形です。

左上の黒塗りのところに、落札者の住所と名前が書かれています。その下に落札金額があって、最後に裁判官の名前があります。

また、この写真とは別にどの物件を落札したことがわかるように、落札した物件目録がワンセットになっています。

私は、配当要求終期の公告を見るついでに、任意売却から流れていった競売物件の落札者をいつもチェックしています。

落札者が業者であれば、今後いくらで売り出しているのか確認することができるからです。いくらで落札して、どれくらいで転売しているのか。

これがわかれば、次の入札にこの業者はどのくらい利益を抜くからっていうのがわかるようになってきます。競売に入札する際の研究にも利用できます。

登記簿をとる

3つ目の方法は、登記簿をとるという方法です。登記簿に反映されるまでには、少し時間がかかりますが確実に誰のものになったのか。落札者の住所を確認できます。

インターネットを利用すれば、300円程度で落札した人を調べることが可能です。ただ、不動産業者が落札している場合は、既に売り先を決めている可能性もあります。

なので、すぐに持ち主が変わるなんてこともよくあります。なので、業者の場合は一時的なものだと思っておくと良いでしょう。

競売の落札者を知る方法まとめ

今回は、競売の落札者を知りたいあなたのために、3つの方法をお伝えしました。開札に参加する、売却許可決定、登記簿を調べるの3つの方法があります。

開札に参加するケースのみ落札者の住所がわかりませんので、住所も知りたい場合は売却許可決定を見るか、登記簿を見るようにしてください。

競売物件を落札すると、いろんな営業がやってきます。その元になっているのは、開札や売却許可決定になります。リフォーム業者などは、落札に営業することで受注できる可能性があります。

私たち投資家が落札者を知る意味は、業者がいくらで売りに出しているのか確認するためです。落札額と売りに出す価格がわかればいくら利益をとっているかわかります。

それを見ることで、次に入札する時の参考にするわけです。もし、競売で投資物件を買う。転売しようと思っているのであれば、この辺りの研究はしておくべきです。

何度も落札者をチェックして売り出し価格を確認することを繰り返していると、自然と売れる価格の相場カンが身についてきます。

落札者の売却価格を何度も研究することで、自然と競売で落札することもできるようになってくるでしょう。

追伸

もし競売よりも先に任意売却で物件を買いたい。継続的に任意売却を買いたいというあなたは、下記からご登録ください。

あなたにおススメのページ

競売の入札の流れはコチラ

任意売却物件を買いたいあなたはコチラ

競売と任意売却の現在の価格差は?

配当要求終期の公告で任意売却する方法

任意売却は儲かるの?/4方よしの取引

コメントを残す